築城:建久4年(1193年)頃?

築城主:大掾資幹

主な城主:佐竹義宣、徳川頼房、徳川光圀、徳川斉昭

所在地:茨城県水戸市三の丸

所要時間:150分

■「大掾資幹」が1193年(建久4年)に源頼朝に常陸(茨城県)の大掾に任じられて築城?

◯大掾資幹

・桓武平氏の系譜、先祖には平国香(平将門の叔父)など

・「大掾」⇒国司(〜国を治める地方官)の上から3番目のランク

※全部で4つのランク「守→介→掾→目」(さらに掾の中に大・小のランクがあった)

・大掾資幹は官職名「大掾」をそのまま名字にし、そこから「大掾家」が始まる

→拠点を馬場(水戸城周辺)にしたことから「馬場資幹」とも呼ばれる

☆大掾家の時代には「下の丸」(水戸第一高校の校庭)に館を構えたと伝わる

■1426年(応永33年)に「江戸通房」の奇襲で占領され、以降は江戸家の居城に

→当時の城主「大掾満幹」は青屋祭(茨城県石岡市)への参加で留守中だったとされる

※江戸通房は「河和田城」(水戸市)の城主だった、占領事件は1427年(応永34年)とも

☆江戸家の時代は「内城」「宿城」「浄光寺」という3つの曲輪があったという

■1590年(天正18年)に太田城(茨城県常陸太田市)の「佐竹義宣」に攻められ落城

◯佐竹義宣

・清和源氏の系譜、先祖には源頼朝と金砂山城で戦った佐竹秀義など

・1590年の「小田原征伐」のタイミングで豊臣秀吉の配下となり常陸一国を任せられる

→常陸国の統一のため、年末にライバルだった江戸重通の水戸城を攻め落とす

→翌年2月には太田城に「南方三十三館」と呼ばれる国衆たちを呼び出して謀殺

・豊臣政権の有力大名となるも「関ヶ原の戦い」の2年後に秋田へ転封

→新たな居城として「久保田城」を築いた

☆佐竹家の時代は内城を「古実城」と称して本丸に、宿城を二の丸に整備

さらに、城の出入り口を東側から西側に変更し、本丸に橋詰門、二の丸に大手門を築く

※本丸跡に現存する「薬医門」は佐竹家時代の橋詰門とも考えられている!

■佐竹義宣の転封後は、徳川家康の子供たちが城主を歴任!

・1602年(慶長7年)「武田信吉」(家康の五男、武田家の名跡を継承するも翌年早世)

・1603年(慶長8年)「徳川頼宣」(家康の十男、駿府城に移り、後に紀州徳川家の祖に)

・1609年(慶長14年)「徳川頼房」(家康の十一男、水戸徳川家の始まり!)

■その後は、江戸時代を通して“徳川御三家”の水戸徳川家の居城となる!

◯徳川光圀…徳川頼房の子、水戸徳川家の第2代、ドラマ『水戸黄門』のモデル

◯徳川斉昭…徳川慶喜の父、水戸徳川家の第9代、過激な尊皇攘夷派で幕末に大きな影響力を持った、日本三名園の『偕楽園』を城下に築く

■1868年(明治元年)の「戊辰戦争」では水戸城で「弘道館戦争」が勃発

→保守派「諸生党」と急進派「天狗党」による戦いで、城内の建物の多くを焼失…

※新政府軍の敵となった諸生党が水戸城に攻め寄せ弘道館を占領するも天狗党に敗退

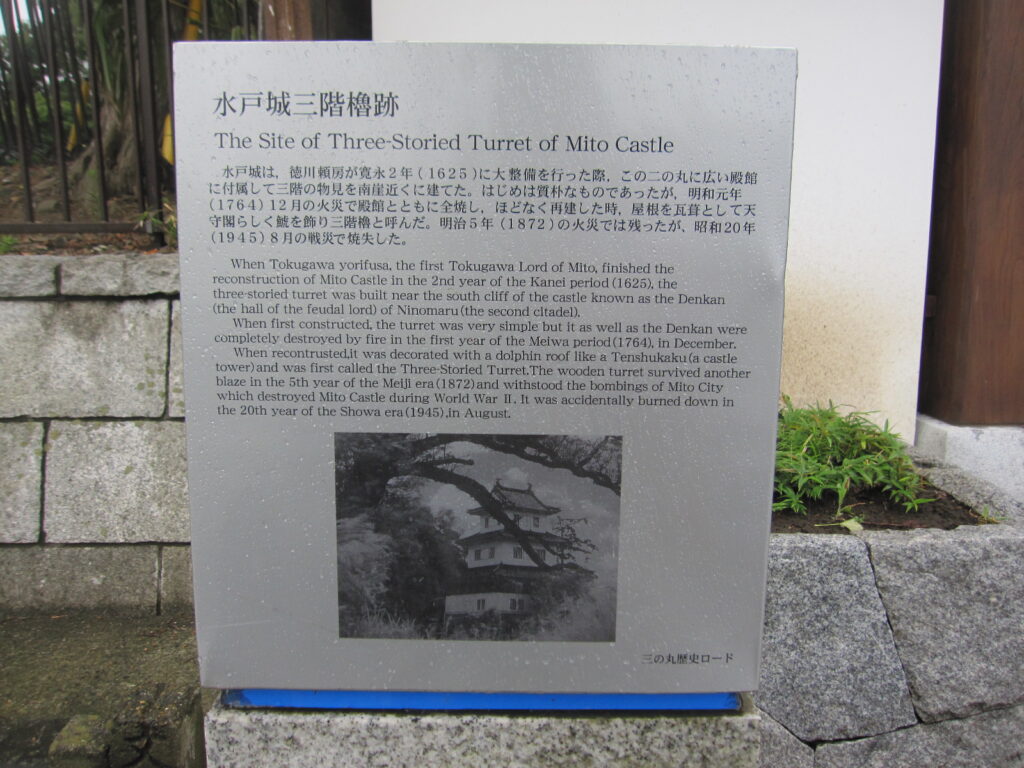

■「三階櫓」などが残ったが、1945年(昭和20年)の空襲で焼失…(弘道館は現存!)

防御力 ★★★

映えレベル ★★★

知名度 ★★★

アクセス ★★★★

大堀切インパクト ★★★★★