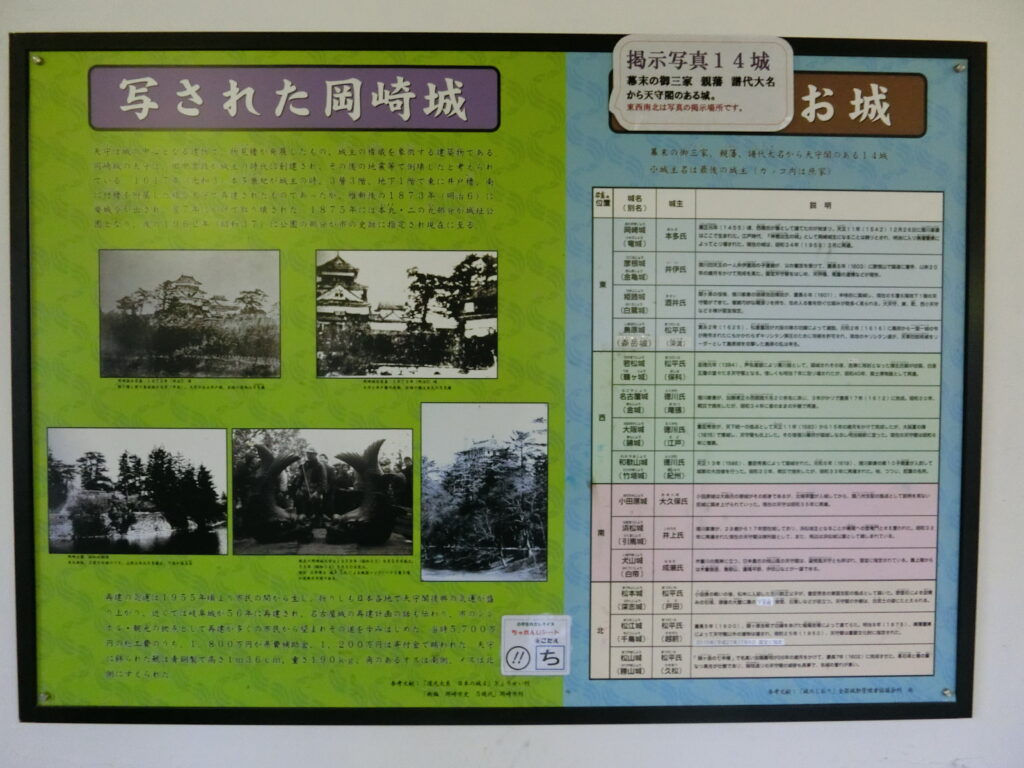

築城:1455年(康正元年)頃

築城:西郷稠頼

主な城主:松平清康(家康の祖父)、松平広忠(家康の父)、徳川家康、田中吉政

所在地: 愛知県岡崎市 康生町

所要時間:90分(岡崎城下二十七曲りを含めると180分)

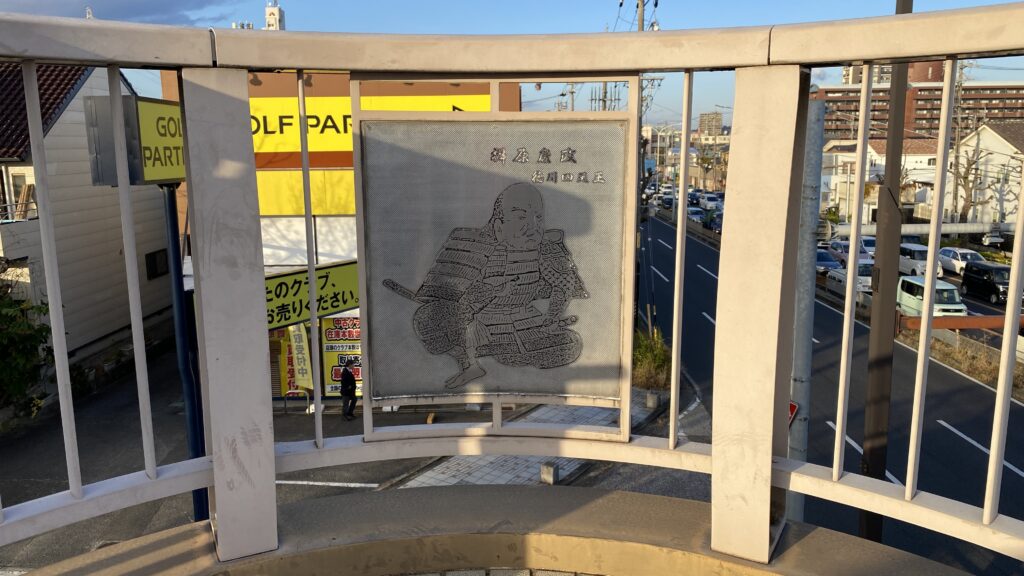

■三河の有力な国衆だった「西郷稠頼」が砦を築いたのに始まると伝わる

→居城は菅生川の川向かいにある「明大寺城」(平岩城とも、現・六所神社あたり)

◯三河西郷家(ルーツは諸説あり)

・藤原氏の一族で「肥前の高来郡の西郷」(長崎県雲仙市)を領地にして名字とした説

(薩摩藩の西郷隆盛も、肥前西郷家の末裔とされる)

・土岐氏の一族で「美濃の方県郡の西郷」(岐阜県岐阜市)を領地にして名字とした説

(14世紀後半に「西郷頼音」[土岐頼忠の子]が名乗り末裔が三河を拠点にした?)

■西郷家は西郷頼嗣(稠頼の子)の時に「松平信光」(家康の6代前の先祖)に屈服

→娘を「松平光重」(信光の子)に嫁がせて岡崎城を譲る

※松平光重は「大草城」(幸田町)を居城にして「大草松平家」の祖となる

■「安祥城」の「松平清康」(家康の祖父)が対立する大草松平家を攻撃!

→松平昌安(光重の子)は、1524年(大永4年)に松平清康に岡崎城を譲り大草城に隠居

※「松平昌久」(昌安の子)は1563年(永禄6年)の「三河一向一揆」で家康と敵対し敗戦…

■松平清康は安祥城から岡崎城に居城を移す!

→1535年(天文4年)に清康が暗殺された後に「松平信定」(清康の叔父)が岡崎城を占拠

※松平信定は3年後に死去。孫の「松平家次」は一向一揆で家康と敵対している

■「松平広忠」(家康の父)は伊勢に逃れた後に今川家の援助もあり岡崎城に復帰!

→1542年(天文11年)12月26日に「徳川家康」が岡崎城で誕生する!

■今川家から城代が派遣されて管理されるが「桶狭間の戦い」後に家康が城主に復帰

→1570年(元亀元年)に「曳馬城」(浜松城と改名)に移るまで城主となる

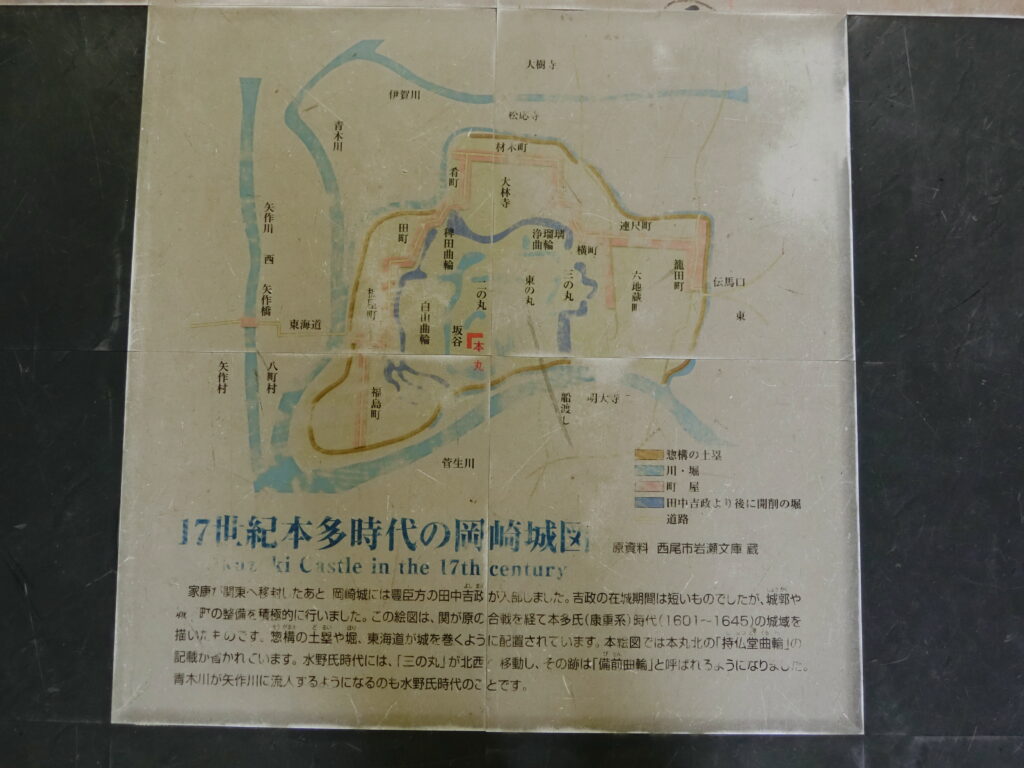

■1590年(天正18年)に家康が関東へ移封となると「田中吉政」が城主に就任

→改築を行なって天守や石垣などを新造、城下町の整備を行う

※この頃に東海道名物の「岡崎城下 二十七曲り」の原型が築かれた

■江戸時代には水野家(家康の母「於大の方」の実家の系譜)や、

本多家(“徳川四天王”の本多忠勝の系譜)が城主を務める

→天守などは明治時代に解体され、現在の天守などは再建されたもの

■本丸跡には現在「龍城神社」が建っている

・江戸時代初期に家康を祀る東照宮が天守に創建

・1766年(明和3年)に本多忠粛が本丸に本多忠勝を祭神とする映世神社を創建

・1876年(明治9年)に三の丸に移っていた東照宮を合祀して「龍城神社」が誕生

■別名「龍城」は岡崎城築城や家康誕生の時に“金の龍”が出現して昇天した伝承に由来

■2006年に「日本100名城」に選定される

防御力 ★★★

映えレベル ★★★

知名度 ★★★★

アクセス ★★★

家康聖地度 ★★★★★

![坂谷曲輪から見た持仏堂曲輪[左]と本丸[右]の堀(奥の石橋はかつて廊下橋だった)](https://rekishi-kun.com/wp-content/uploads/2023/02/CIMG2930-1024x768.jpg)

◯岡崎城下二十七曲り

(西側の矢作川&八帖村から東の籠田総門と桜城橋まで)